最終更新日 2025年5月15日 by michidoo

近年ではゼロエネルギー住宅と呼ばれる、新しい住宅の形が注目を集めています。

環境に優しいだけではなく、快適で安心な住環境を実現できる住宅として注目が集まり、国内のエネルギーの問題を改善する為にも、現在国を挙げて取り組む政策の一つとなっています。

ゼロエネルギー住宅を導入することにはメリットがありますが、それ以外に注意点もしっかりと把握しておくことが大切です。

目次

ゼロエネルギー住宅とは

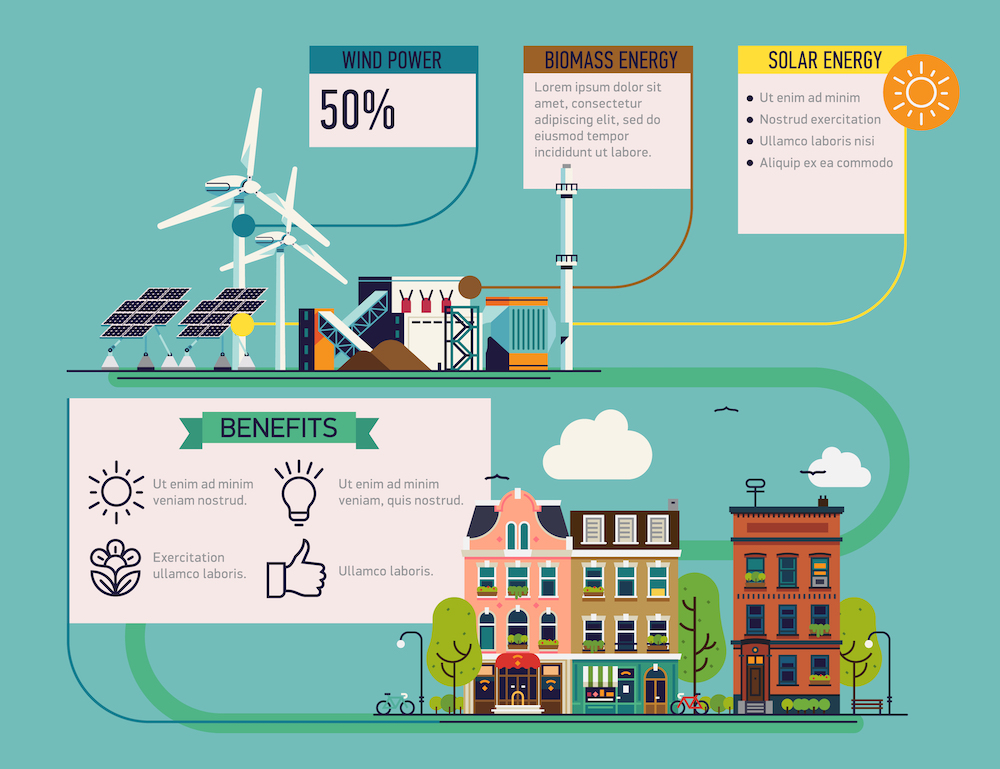

そもそもゼロエネルギー住宅とはどのようなものなのかと言うと、住まいの断熱性能や省エネ性能を向上させて、さらには生活に必要となるエネルギーを太陽光発電などを用いて作り出すことで、年間の一次消費エネルギー量をできる限りゼロ以下にする住宅のことを指します。(参考:エスコシステムズ求人)

条件を満たすためには断熱性能と省エネ性能、そして創エネの三つの要素が必要であり、それぞれにクリアすべき基準が設定されているのが実情です。

なぜこのような住宅の普及に向けた取り組みが国をあげて行われているのかと言うと、日本国内のエネルギーの問題に深い関わりがあります。

きっかけとなったものが2011年3月11日に発生した東日本大震災ですが、元から日本におけるエネルギーは、ほとんどを輸入に頼っていました。

日本は災害が多く、エネルギーの自給率が低いことは以前から問題になっていたのです。

しかし災害が発生するたびにエネルギーの生産が間に合わなくなり、エネルギーの供給が不安定になる可能性があるため、このような政策が行われるようになりました。

ゼロエネルギー住宅を導入するメリット

健康への良い影響が期待できる

このようなゼロエネルギー住宅を導入することにはいくつかのメリットがありますが、その一つが健康への良い影響が期待できる点です。

断熱性能が高くなれば、リビングなどとの温度差が小さくなり、部屋と部屋を移動する際の体温の調整や血圧の変動が少なくなります。

体調の改善にもつながり、ヒートショックなどの症状に悩まされることも軽減されます。

光熱費の削減

そして光熱費の削減も大きなメリットと言えるでしょう。

断熱性能が高ければ、冷暖房をあまり使用しなくても快適な室温を保つことができます。

夏や冬には特に、光熱費の大幅な削減が見込めるでしょう。

そして災害が発生した場合にも安心して生活できる点です。

太陽光発電と蓄電池を導入して組み合わせて使えば、いつでも日が出ていればエネルギーを作ることができ、蓄電池で蓄えることもできます。

災害時に万が一停電になった場合でも、蓄えたエネルギーで生活に必要な機器を動かすことができるため安心です。

その他にも光や風、太陽などを感じられる設計が可能になるので快適性が向上したり、住宅の価値が上がり住宅を売却するにあたり高値がつく可能性があることなどが挙げられます。

ゼロエネルギー住宅を導入する注意点

建設費用が高くなってしまう

とはいえこのようなゼロエネルギー住宅を導入する際には、注意点があるのも事実です。

その一つは建設費用が高くなってしまう点が挙げられます。

条件を満たすためには基準をクリアした設備を導入しなければなりません。

現在はもちろんのこと、太陽光パネルや蓄電池、エアコンなどの電気機器など、様々な部分でコストがかかる為、全体的に建築費用が高まります。

リアルゼロではない

そしてリアルゼロではないこともしっかりと頭にいれておきましょう。

定義としては年間の一次消費エネルギー量を概ねゼロ以下にする住宅とされていますが、実際に消費エネルギー量を計算した場合には、ゼロにならない可能性も大いに考えられるのです。

その理由は空調や給湯、照明や換気などにかかる一次消費エネルギーのみが該当となっていて、その他の家電消費分は含まれていないからです。

住宅の消費エネルギーをすべて太陽光発電や蓄電池で賄おうと思うと、一次消費エネルギー以外にも、住宅全体の消費エネルギーの量を想定する必要があります。

補助金の支給項目や金額についても十分な注意が必要

そして補助金の支給項目や金額についても十分な注意が必要です。

国から補助金が支給されるものの、項目や金額はその年により変動します。

2020年と2030年までの達成目標が掲げられていることから、その前後で補助金の支給がなくなる可能性も大いに考えられるでしょう。

導入の前には、その年にどのような補助金の内訳になっているのか、支給状況についてしっかりと確認しておくことが大切です。

またそれに伴って建築コストや設備の内容もしっかりと検討するようにしましょう。

まとめ

ゼロエネルギー住宅を導入することによって、環境に配慮し、また快適で安全な住宅の実現につながることがわかりました。

特に日本は災害が多いことから、住宅で独立したエネルギーを作り出せるかどうかは、一つの重要なポイントと言えるでしょう。

この取り組みは近年始まったばかりのものであり、今後様々な問題が起きれば変更を余儀なくされることがあるかもしれません。

導入を検討する場合には、その時の最新の情報をよく確認した上で、条件に当てはまっているのか、補助金がいくら支給されるかなどについて、十分に理解をすることが求められます。